近日,小米正式发布了其首款AI眼镜,起售价为1999元。5月,杭州李未可科技发布了三款AI眼镜新品,其中入门款价格降至700元以下。

2025年或将成为智能眼镜发展的关键一年。小米的正式进场,意味着这场“百镜大战”进入大众消费级阶段。

“百镜大战”打响,然而,智能眼镜距离取代手机成为下一代主流终端仍有差距。智能眼镜何时真正“飞入寻常百姓家”?

万亿级市场空间可期

2025年被业内认为是AI眼镜元年,预计将有超过百款新品发布。

6月26日,雷军在小米新品发布会上正式推出了首款AI眼镜。据介绍,小米AI眼镜拥有随身AI入口,搭载1200万像素高清镜头,可沉浸式拍照、录制视频,支持第三方App视频通话、直播,实时分享。

在上海小米门店,这款AI眼镜现货基本处于售罄状态。“标准版还有少量现货,变色版现货最少要等半个月。”静安区小米门店的一名销售人员介绍。

在北京朝阳区某门店内有AI眼镜样机展示,不时有好奇的消费者试用该产品。销售人员透露,AI眼镜比小米新款小折叠手机“火多了”,发布会后24小时该门店已售出6台。

智能眼镜吸引了不少消费电子爱好者前来体验。

据小米官方数据,截至6月29日下午6点,小米AI眼镜发售的第四天,该产品在淘宝小米官方旗舰店、京东小米自营旗舰店的总销量已超过1.4万台。

日前,杭州企业灵伴科技(Rokid)推出了全球首款支持支付的智能眼镜,实现了“看一眼就能支付”的功能。该企业产品经理介绍:“目前该产品订单量已突破25万台,电商平台预订发货已排至第四季度。”

就连深圳华强北的柜员都嗅到了商机。有消费电子爱好者表示,华强北有些原本卖蓝牙耳机的档口转型卖AI眼镜了,一些“大牌平替”更是被摆在了显眼位置。

市场研究机构对智能眼镜市场的发展前景十分看好。国际数据公司(IDC)预测,2025年全球智能眼镜市场出货量为1280万台,同比增长26%。其中,中国智能眼镜市场出货量将达到275万台,同比增长107%。国投证券表示,智能眼镜万亿级市场空间可期。

“百镜大战”已经打响

事实上,“百镜大战”早已硝烟弥漫。天眼查今年4月份数据显示,我国有超过440家AI眼镜企业。

今年,不断有新品智能眼镜发布。例如,4月华为推出的智能眼镜2钛空圆框光学镜,价格为2299元,提供小艺翻译、头部控制、同声传译等功能。5月,杭州李未可科技一口气发布了三款AI眼镜新品。其中,入门款李未可 City的官方定价为899元,遇到“6·18”活动加上国补,价格降到了700元以下。5月27日,雷鸟推出全彩AI+AR眼镜雷鸟X3Pro,首次实现了AppleWatch手表控制,并支持镜腿五维导航、语音、手机联动等多种交互方式融合,提升了交互效率。

当前,一场围绕“下一代超级终端”的争夺战正在上演。据悉,AI眼镜侧重语音交互强化,而AR眼镜依赖光学显示与空间感知技术实现虚实融合,两者结合的智能形态正成为产业升级方向。

智能眼镜的火爆,也带动产业链上扬。据公开资料显示,小米AI眼镜核心零部件供应链中,大多为中国本土企业,包括整机代工巨头歌尔股份、光学龙头舜宇光学、蓝牙芯片厂商恒玄、存储厂商佰维存储、电池供应商德赛等,此外还有高通、索尼、创通联达和楼氏电子等中外合资厂商和海外企业。

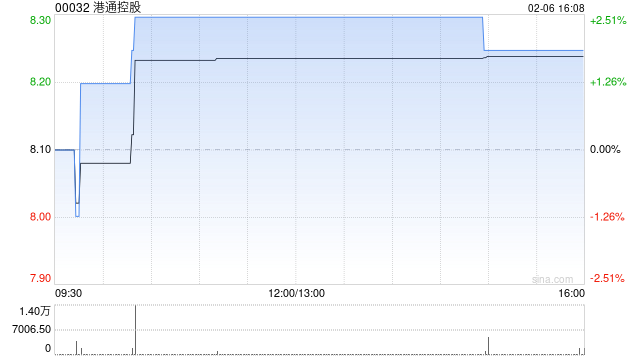

与此同时,资本市场也开始躁动起来。从去年年底开始,A股的AI眼镜概念股持续走强,在小米AI眼镜发布前后,多只AI眼镜概念股的累计涨幅超过10%。

IDC中国市场分析师叶青清表示,轻量级眼镜为厂商提供了更有利于商业化的发展路径选项,而生活和出行等高频需求场景是智能眼镜应用的主要拓展方向,厂商将加速生态合作提前抢占市场,推动轻量级智能眼镜产品定位从“音频拍摄工具”升级为“个人生活助理”。

何时“飞入寻常百姓家”?

“百镜大战”虽已打响,但从消费者视野看,周围人群却很少见到佩戴AI眼镜的身影。灵伴科技创始人祝铭明认为,智能眼镜目前依然受困于显示力、续航力、佩戴性的“不可能三角”,距离真正“飞入寻常百姓家”还需要一段时间。

“和普通眼镜相比,小米这款AI眼镜镜框较厚重,不太适合日常佩戴。”一名顾客坦言。

量子位智库研究员刘铁鹰表示,目前,国内真正量产发售的AI眼镜并不多,至多算是“百镜大战”的预选赛阶段。品类本身正处于起步阶段,市场还未充分开发,玩家们入局虽早,也积累了一定的用户认知度,但并未真正构建起先发壁垒。

该人士还指出,目前AI眼镜与AR眼镜之间仍难以进行技术融合,“有AI交互功能的暂时没有显示屏,搭载显示系统的暂时也还没有能实现深度AI交互。”与此同时,智能眼镜普遍受限于续航短板,难以支撑手机般的高强度使用,AR眼镜也面临佩戴舒适性难题,长时间使用易引发眩晕等不适感。此类技术瓶颈的存在,使得智能眼镜暂时还存在难以突破的技术壁垒,离真正成为独立终端设备还有一定距离。

对此,有科技爱好者表示,当前的智能眼镜更多扮演着手机配角的角色,类似于蓝牙耳机和智能手表的定位,本质上仍是“带点科技感的时尚单品”。

国内AR眼镜从业人士王艺儒认为,只有当智能眼镜在佩戴舒适度、显示内容丰富度及完整应用生态三个维度实现突破,才能让智能眼镜从科技尝鲜品蜕变为用户日常刚需产品。

张丽娅 整理